O nó que o rap nacional precisa desatar: Masculinidade e os limites da autenticidade

- Revista Curió

- 20 de ago. de 2025

- 4 min de leitura

Por: Erick Martins

Última Atualização: 20/08/2025

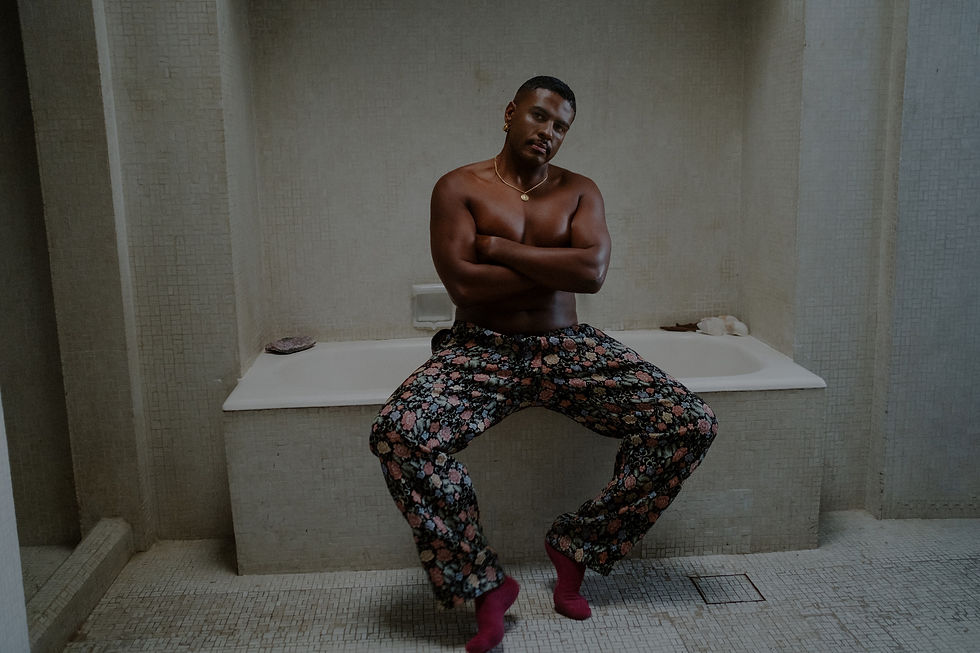

Na última semana, o rapper Kayblack lançou seu mais recente trabalho, o álbum-manifesto A Cara do Enquadro. Em dez faixas inéditas, ele constrói uma narrativa centrada na perspectiva do jovem preto favelado das periferias urbanas. Ao longo do disco, o artista fala sobre a incerteza do cotidiano, os marcos da violência e a importância da fé e da “garra” no culto ao corre, utilizando desses temas como caminhos de superação e expressão de liberdade. Ao abordar vulnerabilidade, como na faixa Visita, em que reflete sobre dor, tensão e solidão ao imaginar-se no lugar de alguém que já viveu o cárcere, o disco também expôs uma fricção latente dentro da cultura hip-hop: a homofobia.

Na capa original do álbum, Kayblack aparece pressionado contra a parede por uma mão branca, com anéis de caveira, emulando o ato do enquadro policial. A imagem retrata o ponto de vista de quem vivencia diariamente a violência de uma abordagem, com a expressão de desconforto e medo estampada no rosto. É um retrato fiel à realidade da juventude negra: crescemos alertados sobre o perigo da polícia e aprendemos cedo que, mesmo na ausência de provas, nossa inocência pode ser posta em dúvida.

Nas redes sociais, porém, a cena foi redirecionada por parte do público:

Alguns comentários reduziram a imagem a insinuações sexuais e fizeram piada da situação, desviando a atenção da violência para uma suposta afronta à “masculinidade”. Ao mesmo tempo em que a discussão aflorava, Kayblack divulgou uma capa alternativa. Diferente da versão original, agora a cena em tela mostra um jovem enfrentando um policial. O rapper esclareceu que a alternância de artes já fazia parte da estratégia de divulgação do projeto: “a ideia é transformar o enquadro em narrativa”.

Esse episódio não é um caso isolado de mal entendido estético; é sintomático. A reação revela como a heteronormatividade compulsória age como um freio simbólico dentro do rap: define limites do que se considera “autêntico” e pune qualquer gesto que pareça ameaçar a imagem hegemônica do macho periférico. Em outras palavras: o repertório da força protege, mas também censura. E, por vezes, o próprio público vira fiscal dessa censura.

A heteronormatividade como escudo de defesa.

A cultura hip-hop nasceu como antítese das narrativas dominantes: expressão, resistência e espaço de diálogo das periferias. O rap, um de seus pilares, sempre se apoiou na poesia lírica e nas batidas ritmadas para enfrentar a opressão e reivindicar identidade. Mas, como todo movimento cultural moderno, o hip-hop não se desvencilhou completamente das estruturas sociais em que se formou. Ao mesmo tempo em que se ergueu contra racismo e desigualdade, o movimento incorporou, ainda que contraditoriamente, alguns dos valores de uma sociedade marcada pelo machismo, pela heteronormatividade e pela homofobia.

A máscara da virilidade e a persona do rapper como “violento e combativo” emergiu no rap como estratégia de sobrevivência em um cenário de exclusão, encarceramento em massa e violência policial. No Brasil, esse ideal também se consolidou como sinal de credibilidade nas ruas e nos palcos, punindo artistas que buscaram se opor à esse ideal normativo. Rico Dalasam, um dos primeiros rappers brasileiros assumidamente LGBTQ+ a ganhar certa notoriedade, relata que desde o início de sua carreira sofreu ataques, exclusões, comentários e uma rotina de microagressões que condicionaram como seu trabalho era lido.

Enfrentar é necessário. Mas acolher a dor é ser real.

É inegável que símbolos de enfrentamento são necessários à conscientização e ao debate sobre a posição das populações negras e periféricas diante da violência cotidiana. Mas reduzir o homem negro a uma “máquina combatente” é uma ilusão que colabora para sua desumanização. Essa masculinidade combativa, que um dia serviu como escudo, hoje funciona também como mordaça e restringe possibilidades de narrar outras dores, fragilidades e afetos. O verso íntimo vira silêncio.

E é justamente aí que o rap brasileiro, sobretudo no mainstream, tropeça. Ao se repetir em fórmulas genéricas de virilidade, o gênero corre o risco de se transformar em uma vitrine de masculinidades replicadas, distante de sua essência de ruptura e inovação. Projetos como AmarElo, de Emicida, ou as vozes independentes de artistas como Rico Dalasam, mostram o contrário: que abrir espaço para vulnerabilidade é ampliar o fôlego criativo e político do rap.

O que escolhemos enxergar?

A polêmica em torno da capa de A Cara do Enquadro não fala apenas sobre Kayblack, mas sobre nós. Se uma cena de violência policial foi lida com escárnio homofóbico, talvez o desconforto real não seja com a brutalidade da polícia, mas sim com a possibilidade de fragilidade no corpo masculino. É esse o nó que o rap precisa desatar: permitir que vulnerabilidade e afeto coexistam com denúncia e força.

A capa do álbum não deveria constranger pelo medo de uma insinuação sexual, mas sim pela brutalidade cotidiana que ela denuncia. Se parte do público prefere rir da suposta ameaça à masculinidade em vez de encarar a violência policial, a pergunta que resta é: o que escolhemos enxergar quando olhamos para o rap? Seguiremos ecoando o mesmo refrão?

texto excelente!